中图分类号:H0 文献标志码:A 文章编号:

1001-862X(2016)04-0097-005

长期以来,人类一直致力于追求以精准的数目关系和空间形式来描述和阐释认知对象的特点,把精准的定量剖析作为衡量某一学科是不是科学的要紧标准。这种对事物进行精准描述的办法对人类生产力的进步和科技的进步作出了重大贡献。但同时大家也发现,精准化思维模式没办法讲解现实日常很多存在的模糊现象,妨碍了人类认识能力的进步。目前大家常见觉得,模糊性既是客观世界的固有属性又是自然语言的本质特点之一,大家的交际活动既需要精准语言也需要模糊语言。同时,因为哲学与语言之间的密切关系,哲学常被喻为语言学的摇篮[1],只有将语言问题纳入哲学的思辨范围,才能使剖析更为深入。基于此,本研究拟从哲学的视角对模糊语言的产生及影响进行阐释。

1、模糊理论

早在公元前4世纪,古希腊哲学家尤布利德斯就注意到模糊现象,并提出了著名的“谷堆悖论”:一粒谷子不可以形成一个谷堆,再加一粒还是不可以,再加一粒也还是不可以,以此类推,直到最后加上一粒形成了谷堆。那样多少粒谷子才能形成谷堆呢?这是哪个也没办法判断的问题。假设10000粒为一堆,那样9999粒谷子是否一堆呢?产生这种“一粒谷子不成谷堆又成谷堆”悖论是什么原因在于,作为精准定义的数字与“谷堆”这种表达模糊定义的事物不具备等同性,因此也就没办法用前者来描述后者。与此类似,英国哲学家罗素如此讲解“秃顶悖论”:一个人有十万根头发,掉一根不可以算秃顶,又掉一根也不可以算秃顶,再掉一根也还不可以算秃顶,以此类推,这个人掉了十万根头发也不可以算秃顶。这种说法的荒唐性在于,“秃顶”是一个模糊定义。有的人一定是秃子,有的人一定不是秃子,而处于两者之间的一些人,必须要将它界定为要么是秃子,要么不是秃子,这显然是不适当的。“秃顶问题”和“谷堆问题”虽然涉及的内容不同,但都是“连锁推理悖论”的范畴,它们都反映了传统逻辑排中律的局限性,证明了“非此即彼”的规范在判断模糊定义时的无力。

传统的二值逻辑体系将事物归为集合“A”和“非A”两种非此即彼的状况,精准描述那些界限分明的对象。在这样的情况下,定义范畴的内涵和外延都需要是明确的。这就没办法讲解人类社会中常见存在的既是A又是非A的现象,与上文提到的“连锁推理悖论”。美国控制论专家札德于1965年提出的“模糊集合”定义可以有效地解答二值逻辑存在的问题。“隶属度”这一定义是模糊集合论的核心,它解决了事物具备的“连续集”属性问题。这一理论规定模糊定义集合的成员对于该集合的隶属程度,换言之,假如将集合“A”取值为1,将“非A”取值为0,在[0,1]如此一个闭合区间内还有一系列的过渡状况,集合的成员可以取值0和1与两者之间的任意实数。如此,模糊集合中的每个成员都有与之相对应的隶属度。这个隶属度就构成了隶属函数,用以描述各种模糊集合。

札德的“模糊集合”与“隶属度”定义奠定了模糊理论的基础,为大家认识和把握世界提供了全新的考虑维度和描述对象的方法,并因其处置复杂系统的有效性遭到广泛关注。札德在描述他创立模糊集合论的思想时指出,模糊集合论这个分支的由来是从语言学办法的引入开始的,它转而又推进了模糊逻辑的进步。可见,语言模糊性的研究催生了模糊集合论,而模糊集合论的产生又为数学、逻辑学、心理学、语言学、修辞学、认知科学等涉及模糊性的科学范围提供了靠谱的剖析框架。由此,大家不只关注所从事科学范围内可以精准描述的现象,也开始把处于边缘地带的模糊现象纳入研究范围。

札德对于模糊性有如此的论述:“现实世界中所遇见的大多数类别是模糊的――有的只不过稍微模糊,有的则是显著的模糊。人的思想中模糊性的弥漫说明大家推理所依据的逻辑大多数不是传统的二值逻辑。……处置模糊定义是人的大脑的能力。……自然语言的语义与在较小程度上自然语言的句法――这二者的常见的模糊性说明,语言理论的某些方面是可以用来自模糊集论的办法进行剖析的。”[2]这一论述说明了模糊现象的常见性与不相同种类别的事物模糊程度的差异性,并指出模糊集论对语言现象的适用性。这种适用性的根本缘由在于语言范畴事实上是某一个论域中的模糊集合,集合的内涵(范畴的核心)是明确的,但集合的外延(范畴的边缘)是模糊的。

模糊集论这一数学模型促进数学思想的跨越进步,把传统中“绝对是”和“绝对不是”的关系转化为“相对是”的程度问题,达成了对那些类属关系不明确和归属不完全的现象的描述。这一转变的实质是宣称在两个事物或定义的界面之间有无数中间状况,这抓住了人类思维和语言中的一个根本问题,即,模糊性和精准性的辩证关系。札德模糊理论的诞生使大家认识到,模糊思维和精准思维一样,也是人类的一种思维形态。这是认识论的一大突破,符合人类认识活动的规律。

2、语言的模糊性

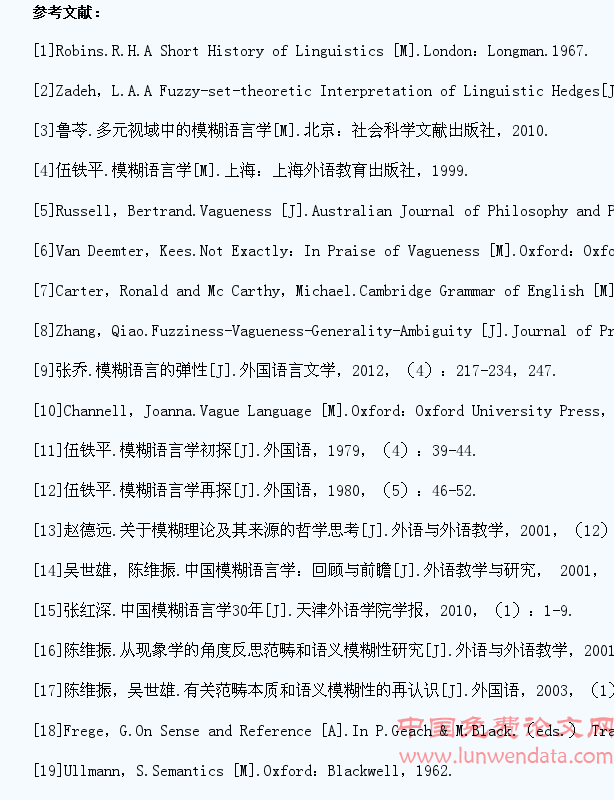

模糊认识是人类不确定认识的基本形式和本质特点,它不同于随机性、含混性、歧义性等其他不确定性。模糊认识可分为两种基本种类:一种是被动的模糊认识,由认识主体缺少对对象边界的精准划分而产生;另一种是主动的模糊认识,是主体有意识地对事物界限进行模糊化处置,以达到对事物较精准的认识。[3]这两类型型的模糊认识都渗透于大家认识世界及自我的活动中。有关语言模糊性问题的探讨源远流长,是哲学、语义学、语用学、心理学、认知科学等范围都密切关注的要紧问题。模糊语言学研究始于20世纪60年代中期,是一门在多学科视域下诞生的交叉学科和边缘学科,将语言学研究与模糊数学、心理学、认知科学等学科融合在一块,为讲解形式语言中的很多难点提供了可操作性的办法。 对于语言模糊性的界定,到今天尚无统一的认识,学者从不同研究视角和范围对这一现象进行描述。Peirce早在1902年就给模糊性下过概念:“假如涉及一个命题状况的东西在本质上是不确定的,那样该命题就是模糊的。不论言语者考虑与否,他将视它们是被该命题允许或排除。”[4]其后的Bertrand Russell指出,因为相同的语言表现形式可以代表不一样的系统,语言模糊性体现出程度上的差异性。[5]Van Deemter进一步深化了这一看法,觉得大部分事物之间的界限是模糊的。[6]Carter & Mc Carthy 从语义的角度将没具体语义的模糊词和模糊短语理解为语言的模糊性。[7]Zhang将模糊语言概念为没明确意义边界的语言单位[8],并在此后的研究中提出“模糊语言方案化弹性理论”,通过对真实语料的研究说明模糊语言全方位的弹性特点具备常见性。[9]20世纪70年代,美国语言学家Lakoff对很多语义范畴没办法明确界定的词汇进行了研究。他以“鸟类”为例,借助模糊集合论所构建的语义剖析模型,以每一成员与“鸟类”典型成员的相似度为衡量尺度,将鸟类有关成员根据其是“鸟类”的不同程度排列起来,以确定其语言边界的性状。英国语言学家Channell则从实证剖析的视角,将语用学理论应用于剖析自然语言中的模糊现象,强调模糊语言的方案性运用,觉得模糊词汇具备内在的不确定性,体现了模糊的目的性。[10]她这种立足语料剖析进行研究的模式丰富了模糊语义研究的内涵,拓展了模糊语义研究的范围。

国内语言学界对模糊理论的研究始于20世纪70年代末,伍铁平在《模糊语言初探》和《模糊语言再探》两篇论文中最早介绍了札德的模糊理论与模糊语言的关系并推荐了海外运用模糊理论进行语言研究的最新成就[11][12],1999年被誉为国内模糊理论“百科全书”的《模糊语言学》出版,这是国内第一部研究模糊语言的专著。[13]此后,很多学者从模糊词汇、模糊句法、模糊语义、修辞等层面对模糊语言现象展开深入探讨。国内模糊语言学研究的初期以对海外有关理论与办法的引介为主[14][15]。同时也有对这类理论与办法的深思,比如,对范畴的本质和语义模糊性的考虑[16][17]。国内对模糊语言学的研究主要集中在以下几个方面:运用多种理论探讨模糊现象,如从社会语言学和功能语言学的情态系统界面对模糊限制语进行的研究,运用认知语言学的语义场理论和空间映射理论对语篇模糊问题的讨论;研究对象体现多样性,涉及语义、语法、指称、语篇等,其中以语义研究居多;模糊语言的应用性研究涉及多种体裁和文本,包含文学作品、学术文体、科技语篇、法律语言、政治语篇等等。国内模糊语言研究的优势在于汉语语言本身,特别是文学创作中的模糊手法和美学修辞,基于此所做的汉外对比研究能揭示语言间模糊性的差异,对整个模糊语言学的建设不无裨益。国内模糊语言研究的不足主要表目前:论题过于集中,涉及面不广;研究视角较为单一,多数研究集中在对模糊语言语用功能的探讨;以汉语为对象的研究过少;多使用定性的办法,对基于数理逻辑运算和实验统计测定的定量研究办法运用不足;基于语料调查进行的模糊研究较少。总体说来,国内学者对语言模糊性的研究较为零散,缺少系统性,在模糊语言学体系的打造方面还有非常长的路要走。

3、模糊语言的哲学考虑

语言中的模糊现象一直是哲学家和语言学家争论的焦点。德国哲学家Frege以模糊现象违反排中律为由,将它视为语言的缺点。[18]英国语言学家Ullmann对模糊现象持一分为二的态度,觉得语言词语中的模糊性在有的状况下是一种障碍,在另外一些状况下却是一种优点。[19]恩格斯在《自然辩证法》中指出,辩证法既承认“非此即彼”,又在适合的地方承认“亦此亦彼”,这一思想突破了排中律的束缚,被觉得是模糊学的辩证哲学基础。[20]认识的模糊性被觉得是事物的常见联系和无限运动在思维活动中的体现。

以罗素和维特根斯坦为代表的英美剖析哲学家推进了西方哲学的语言学转向,并将语言剖析视为哲学的最重要任务,以期找到描述世界的基本形式。如此,怎么样界定语言的模糊性与精准性就成为当代剖析哲学家关注的要紧问题。在讨论模糊性问题时,应付客观外面本身的模糊性和语言表达的模糊性做出区别。罗素觉得客观外面本身的模糊性根本没有,所谓的模糊只是言语表达的谬误,即把词的特质错当作事物的特质。他在《人类常识》的结尾处如此说:“人类的全部常识都是不确定的、不准确的和片面的。”[21]语言自然涵盖在人类的常识之列,模糊是语言的基本属性之一。虽然具备模糊特点的平时言语经不起逻辑剖析的考验,但这并不影响它们在科学定义形成中发挥要紧用途。

对语言模糊性进行语义剖析的基本脉络是“家族相似性―典型理论―模糊性”。对这一思维轨迹的把握要从维特根斯坦的“家族相似性”说起。他觉得,平时语言中的一些词既有非常大程度上的相似性也存在不一样的特点,词汇所指界面的这种模糊性不可以用同一的语义特点来描述这一词汇所涵盖的所有义项。[22]“家族成员相似性”的阐释模式将词汇看作是一个由彼此多少有关联的结构组成的家族,而不只只关注词汇形式上的同一性。据此,维氏进一步提出了定义范畴的形成过程:大家第一基于个别实例,依据相似性原理推及其他类同并存在肯定差异的事物,然后确定定义的所指范围,并最后形成定义范畴。在维氏思想的影响下,罗氏基于很多实验提出了“典型理论”和“范畴隶属度”这对要紧定义,为阐释语义模糊性提供了认知基础。如此,大家在判断某一定义是不是具备模糊性时,就能看这一定义的边界范围是不是具备肯定的弹性,是不是存在一些模糊性成员。

具体说来,哲学视线中模糊语言的成因包含以下几个方面。

1.客观世界的模糊性。对于这一原因在语言模糊性形成过程中发挥有哪些用途,学界有不一样的怎么看。李晓明觉得,精准性和模糊性是在人类认识活动的客观过程中产生的,在纯粹的客观世界里是没意义的。[23]赵德远则觉得,思维和语言的模糊性是由客观世界的模糊性和主观世界的模糊性一同决定的,将模糊性只限定在人的认识范围的做法会对模糊理论的价值产生消极影响。[13]大家觉得,模糊理论的形成是以认同客观世界的模糊性为基础的。客观世界的模糊性可从物质的运动性角度来加以证明。恩格斯觉得,“在物质固有些特质中,运动是第一个特质,而且是非常重要的特质”[24]。而客观事物不断进步变化和常见联系的特质总是会致使事物类属的不明确和事物性质的不确定。因此,大家有理由相信,客观日常没一模一样的两样东西,世界上的所有类属都只不过模糊的集合。因为人类社会和自然界一直处于不断进步变化的状况,过去明确概念的事物会伴随时间的推移渐渐趋向模糊。比如,时间本身就是一种永不停歇的运动,而人类对时间相对准确的认识也只不过在近代钟表等仪器创造将来,这种对时间观念把握的相对性和局限性也在一定量上说明了时间的模糊性。人类对客观世界及其自己认识的局限性通过语言的模糊性体现出来。同时,人类语言中用来描述自然界的很多定义也是模糊的,没明确的边界。 2.人类思维的模糊性。对于思维的模糊性,罗素曾如此说过:“所有思想一直到某种限度为止,是模糊的,而完全的精准是一种理论上的理想,而事实上是不可以达到的。”[25]这说明,虽然思维在总体方向上具备明确性和明确性,但思维过程的瞬间是模糊的。同时,导致人类思维模糊性是什么原因还包含,生理架构的不同,因年龄、阅历等原因导致的认知能力的差异等。需要指出的是,思维的模糊性并未妨碍人类文明的进程,由于“一种模糊的思想比一种正确的思想更像是真实的”[25]。

3.语言的模糊性。思维是人脑对客观世界的反映过程,抽象思维将客观事物概括出来形成定义,并用肯定的语言形式表现出来。语言的模糊性反映了思维的模糊性,模糊思维的结果以模糊语言为媒介体现出来。现代语言学理论将语言视为符号体系,既有包容性和开放性,也有收敛性。因为事物的不断衍生和变化,与大家认识和表达能力的有限性,大家不能不沿用经济原则和省力原则,以尽量少的语言单位尽量多地传达思想和观念,以克服记忆力的限度产生的交流障碍。同时,概括性和信息压缩功能是词义的要紧特征,词义概括性的要紧表现之一就是语言的模糊性。[26]也就是说,同一个能指对应不一样的所指,语言符号在表达层面上的这种有限性和离散性与语言意欲描述的呈连续分布状况的对象之间产生差异,导致了语言模糊现象。语言符号的有限性在一定量上也反映了人类对客观世界认识的有限性。应该注意的是,语言在表述定义、命题,描述事物运动的总体趋势等方面具备精准性,而这也是语言的根本属性之一。

4、模糊语言学的进步展望

语言的模糊性和确定性一样,都是语言属性的要紧组成部分。从哲学的角度看,语言的模糊性和精准性是矛盾的统一体,模糊性是绝对的、常见的,而精准性是相对的,是模糊性的特殊表现形式。[23]模糊性和精准性在肯定条件下可以相互转化。语言的进步演化遵循“模糊→确定→模糊→确定……”如此一个不断循环往复的过程,自然界或人类社会的变化会使得原本确定的定义渐渐趋向模糊,这种模糊化的定义进而又引出新的确定性定义。大家一直在模糊中寻求确定,而从确定趋向模糊也是一种进步,它们是同一过程的两个不同阶段,使语言成为动态的开放系统。有限的语言表达方法永远都没办法完满表达无限流变中的世界这一事实致使了语言模糊性的产生,这既是语言的缺憾,同时也是激活语言进步和演化的活化因子。[23]

因为语言的模糊性涉及心理、意识过程与主体、客体等多种原因的相互用途,对其进行描述和讲解实非易事。愈加系统的及更具理论深度的模糊语言理论的打造应充分考虑以下几个方面:进一步探讨模糊性的概念和定性等与语言模糊性有关的根本问题;加大对已有理论和办法的应用,并不断引入新理论、新办法;对模糊理论的研究应体现动态性的视角;突破只关注内涵与外延的“界限理论”,将对主观世界与客观世界、宏观世界与微观世界模糊性的研究结合起来;用唯物辩证法指导模糊理论的建设;深入挖掘汉语的语言特点,进行多语系、多学科的综合研究,探讨语言的常见规律。[27]